On ne comptait plus qu’une habitante en 1943 sur le hameau de Toulousque (entre Mercuès et Cahors). Après elle, les ruines ont définitivement gagné la partie.

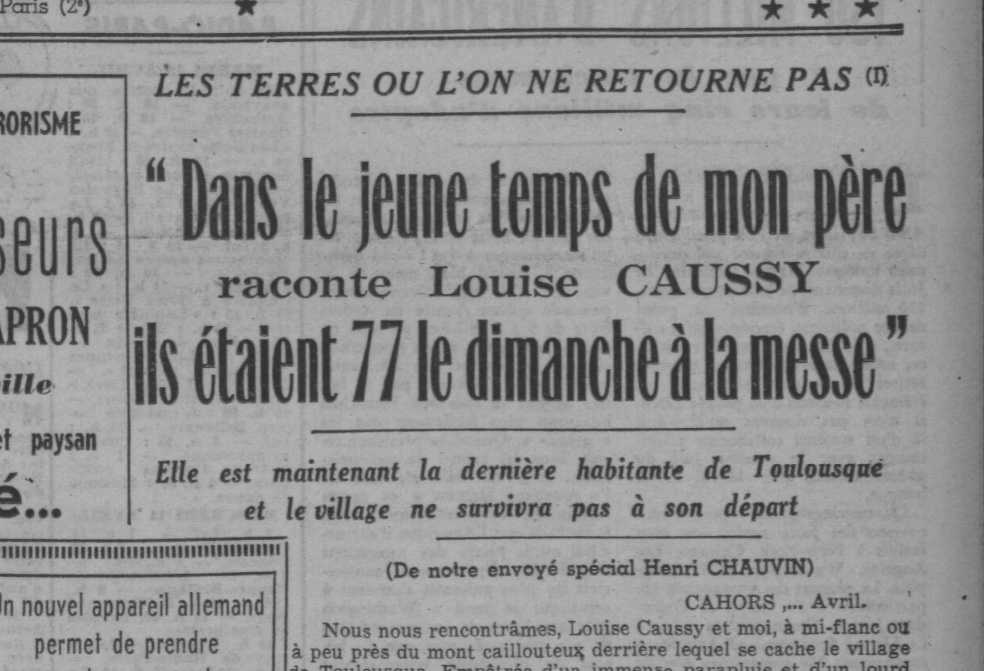

Dans l’édition du 14 avril 1943 de Paris-Soir, un long reportage est annoncé en « une ». Son surtitre annonce la couleur : « Les terres où l’on ne retourne pas ». Le sous-titre est tout aussi explicite. « Dans le jeune temps de mon père, raconte Louise Caussy, ils étaient 77 le dimanche à la messe. Elle est maintenant la dernière habitante de Toulousque et le village ne survivra pas à son départ. » De fait, huit décennies plus tard, force est de constater que si le lieu-dit existe toujours, s’il est mentionné sur les cartes d’état-major de l’IGN, sur place, on n’observe plus que des ruines. La nature a repris ses droits. On y accède cependant aisément et le site est connu comme un agréable but de randonnée sur les hauteurs dominant la route de Mercuès à Cahors…

Dans ce premier volet, nous reprenons l’article de Paris-Soir. Et dans une semaine, nous tenterons d’expliquer les causes de cette disparition. Mais inutile de faire durer le suspense : la crise du phylloxera durant le dernier tiers du XIXème siècle a largement précipité le déclin de Toulousque, qui était noté comme possession des évêques de Cahors depuis le Moyen Age… Une question néanmoins : pourquoi, en pleine seconde guerre, ce reportage sur le déclin des campagnes ? Paris-Soir est en juin 1940 le plus gros tirage de la presse nationale. Le titre va connaître des heures agitées. Une partie de la rédaction choisit la collaboration, une autre s’engage dans la résistance. Mais c’est une autre histoire. A l’heure où Vichy met en avant la nécessité de travailler les terres, ce reportage explique en tout cas à quel point l’exercice est périlleux. A noter qu’à ce jour, dans les différentes ressources disponibles, nous n’avons pas retrouvé trace de Louise Caussy dans les archives d’état-civil.

« (De notre envoyé spécial Henri Chauvin) Nous nous rencontrâmes, Louise Caussy et moi, à mi-flanc ou à peu près du mont caillouteux derrière lequel se cache le village de Toulousque. Empêtrée d’un immense parapluie et d’un lourd cabas qui l’empêchaient de se retenir aux maigres arbustes, elle dégringolait la pente abrupte avec des mouvements à la fois précipités, désordonnés et étroits, et chacun de ses pas décrochait des éboulis de pierrailles et de terre. Dix minutes plus tôt, sur le sentier, j’avais déjà croisé une autre créature humaine qui, emmitouflée dans un manteau de peluche souris, filait allègrement sous la pluie vers la route de Cahors. Le passage de deux personnes, le même jour, au même endroit, dans ce coin pelé des causses du Quercy, y constitue très exactement ce que l’on appelle une animation insolite. Mais il était justifié ce jeudi-là par le fait que c’était foire à la ville. La femme au manteau de peluche s’était arrêtée et m’avait dit : – C’est moi que vous venez voir ? Non ? Alors qu’est-ce que vous allez faire par là ? »

Une vache, un chat, quelques poules

« Et du plus loin qu’elle me vit, ou plutôt du plus haut, Louise Caussy me cria elle aussi : – Vous me cherchiez ? Pas moi ! Eh bien, ce n’est pas la peine d’aller plus loin ! Il n’y a plus personne ! Ce n’était pas seulement dans sa maison qu’il n’y avait plus personne. C’était dans tout le village. Lorsque Louise Caussy et sa voisine en manteau de peluche sont à Cahors, pour la foire ou le marché, plus rien ne vit à Toulousque qu’une vache, quelques brebis, un chat et une douzaine de poules. Toulousque est un village qui achève doucement de mourir, comme sont morts depuis bientôt un siècle des centaines de villages des causses. La femme au manteau souris n’est Toulousquaine que d’une façon accidentelle et provisoire, et en tout cas depuis fort peu de temps. Elle ne vient que rarement au village, pour y surveiller la pousse de quelques plants de pommes de terre qu’une fois enfouis dans une étroite nappe de terrain à peu près arable, coincé entre les champs de cailloux, et elle n’y reste jamais longtemps. Si bien que Louise Caussy est la seule et la dernière habitante du pays. Précédée d’un nouvel et plus massif éboulis de pierrailles, elle descendit jusqu’à moi en trébuchant, piqua son parapluie dans le sol pour s’en faire un étai, souffla et ajouta : – Par ici. C’est plus court que par le sentier, mais c’est aussi plus dur ! Vous continuez tout de même ? »

« C’était une mince petite vieille, au visage tanné sous les cheveux blancs et vêtue du sarrau de pilou noir qui est l’uniforme de toutes les paysannes. Les temps ne sont pas sûrs et, manifestement, elle ne trouvait pas souhaitable qu’en son absence ses poules, ses chèvres et ses bouteilles de vin reçussent des visites. Nous dégringolâmes en dérapant jusqu’au pied de la montagne, et, tranquille pour son cheptel, elle retrouva son humeur habituelle, qui est en même temps paisible et bavarde. Sans doute, seule toute la semaine dans led ruines de Toulousque, tient-elle de longs et lénifiants discours à ses bêtes. Elle trottait sur le chemin de terre d’un pas court, cahotant et régulier, et l’histoire qu’elle racontait, et qui était la sienne, était en même temps celle de tout son village…

– C’est facile à calculer. Mon père aurait maintenant 95 ans. Eh bien, il se rappelait que, dans son jeune temps, ils étaient soixante-dix-sept, rien que de Toulousque, à la messe du dimanche. Soixante-dix-sept ! vous voyez ça ! Et maintenant, je suis la dernière. Je ne suis pas jeune non plus. Tout de même, quand j’étais petite fille, nous étions encore au moins quinze qui allions ensemble à l’école. Il y a bien soixante ans de cela. Et, de la bande d’écoliers et d’écolières qui suivaient chaque matin les cinq kilomètres de mauvais chemin au bout duquel se découvre l’agglomération de Saint-Henri, Louise Caussy, seule, est devenue une vieille paysanne. Les autres sont de vieux retraités des P.T.T., de la. douane et des chemins de fer, des commerçants d’Aurillac ou de Cahors, ou des bistros du 13ème arrondissement. »

« – Ils s’en sont tous allés l’un après l’autre, mes sœurs et mes frères comme tout le monde. Moi, je suis restée avec mon père pour tenir la maison, et, quand il est mort, il y à dix ans, je ne suis pas partie. Il y a les bêtes, le travail de la vigne. Jusqu’à la guerre, le boulanger, l’épicier et le boucher montaient trois fois la semaine. Ils avaient commencé à le faire aux environs de 1920. Quand il restait quelques douzaines d’habitants dans le village, et l’on ne rompt pas facilement avec une routine vieille de vingt ans. Mais ils ne reprendront jamais plus le chemin de Toulousque. Et le curé de Saint-Henri qui, naguère, se dérangeait chaque dimanche pour venir y dire la messe, n’y reviendra pas, lui non plus. L’église sera bientôt un gravât et l’on n’enterre plus à Toulousque : il n’y a plus assez de vivants. – Si on meurt, m’a dit encore Louise Caussy, on vient nous chercher et on nous emporte à Saint-Henri où est le cimetière. »

Toulousque n’a pas survécu à son départ

« Un matin, sans doute, ses volets resteront clos et ses bêtes gémiront dans l’étable. Si c’est l’été, il se peut qu’elle ait un voisin, qui remarquera que sa cheminée ne fume pas et qui viendra pousser la porte. Mais ce sera peut-être l’hiver et, dans ce cas, personne ne se souciera d’elle avant que ses cousins de Mercuès l’aient inutilement attendue à leur déjeuner du dimanche. A moins qu’elle se décide, se sentant vieille et malade, à porter un jour ses bêtes au ravitaillement et à abandonner volontairement sa vigne. Mais de quelque façon qu’elle quitte Toulousque, Toulousque ne survivra pas à son départ. Il n’est pas d’exemple, en effet, qu’aucun des villages abandonnés des Causses ait jamais ressuscité de ses décombres. Et malgré tous les efforts que l’on puisse dépenser en faveur du retour à la terre, les Causses sont une terre où l’on ne retourne pas. Ou plutôt, on n’y retournera pas pour y vivre dans les conditions de dénuement, de solitude et d’ennui que l’on y trouva depuis cent ans. »

« Seule, ou presque, pendant dix ans à Toulousque, Louise Caussy en a vu les maisons se tasser un peu plus chaque année comme absorbées par la terre. Elle a vu les pierres se couvrir d’herbes et de salpêtre, les planchers s’effondrer, les murs se gonfler, éclatés par le gel. Et les nuits d’hiver, elle a entendu se fracasser les tuiles emportées par le vent. Le lendemain, elle ouvrait ses fenêtres sur des toitures éventrées où s’engouffraient la neige et la pluie. Cependant elle n’était ni découragée ni triste, et elle n’invectivait pas au progrès ou au « goût du plaisir » qui attire vers les villes les paysans dont les terres sont pauvres. Elle soignait seulement ses bêtes comme elle l’a fait tous les jours depuis soixante ans, et elle se disait qu’avoir son vin est bien quelque chose. Si elle n’est pas encore partie, elle aussi, c’est qu’elle ne savait pas où aller, et il fallait bien que quelqu’un fût un jour le dernier habitant du village. »

« L’exode vers les villes des populations rurales des Causses – que ce soit les Causses du Quercy, de la Lozère ou de l’Aveyron – est un phénomène quasi biologique. Il est permis de le trouver regrettable, mais on doit reconnaître aussi que toutes les tentatives qui ont été faites jusqu’ici pour l’arrêter et qui, il est vrai, ont consisté à peu près uniquement en conférences solennelles et édifiantes, ont échoué les unes après les autres sans aucune exception. Toutefois, l’exode des populations et l’abandon de terres dont quelques-unes sont encore cultivables, sont deux questions qui ont entre elles des liens moins étroits qu’il n’y paraît d’abord. Et si l’on ne peut rien pour résoudre la première, il n’est peut-être pas impossible de trouver une solution à la seconde. C’est à quoi, croyons-nous, s’emploient dès maintenant les organismes responsables de la remise en exploitation des immenses espaces désertés de la région. »

NDLR : La quartier de Saint-Henri (avec son église et son cimetière) existe toujours, en revanche, bordant sur la gauche l’ex-RN 20 à mi-chemin entre Regourd et Saint-Pierre-Lafeuille.

Photo de la une et texte de l’article : site Gallica BNF.